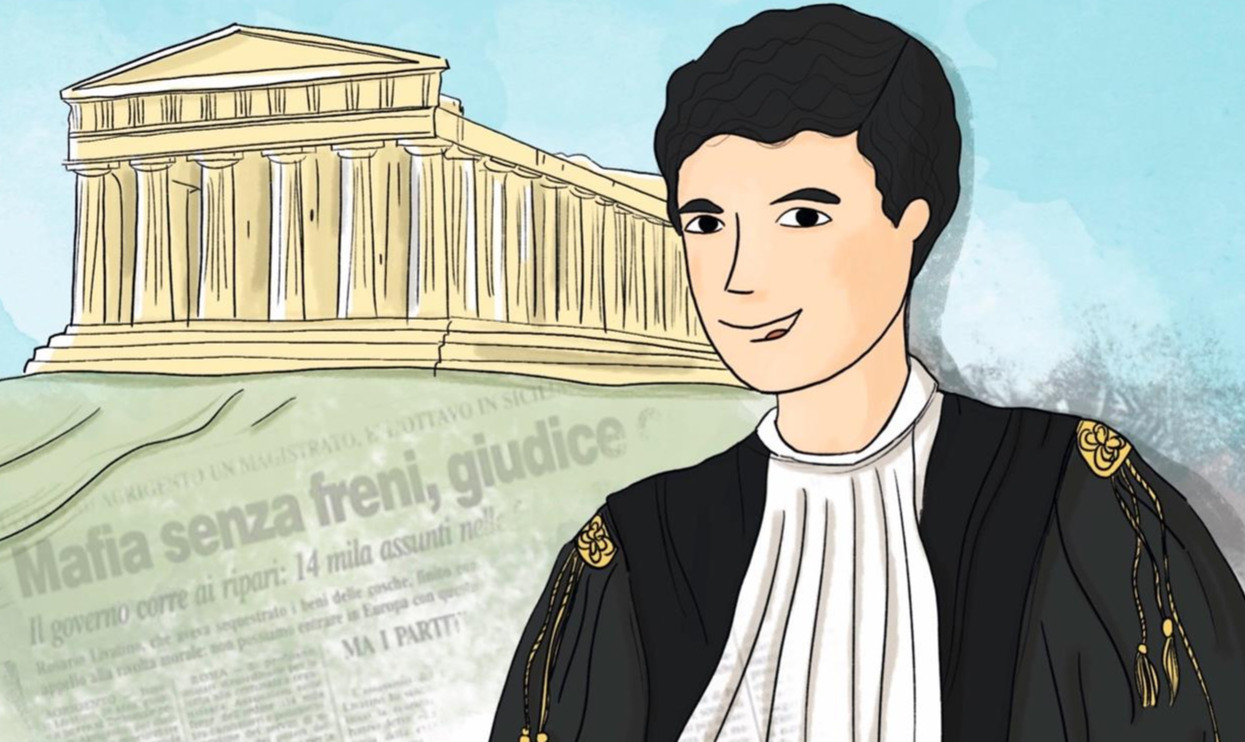

L’altra Festa del Lavoro: il 1 maggio di Rosario Livatino, il giudice ragazzino

Nella folla degli slogan del Primo Maggio un amico avvocato mi ha ricordato il giudice Rosario Livatino, lavoratore instancabile ucciso dalla Mafia nel settembre 1990. Il prossimo 9 maggio “il giudice ragazzino” sarà proclamato Beato dalla Chiesa Cattolica. C’è l’altra Festa del Lavoro in questa affermazione di Livatino che dopo trent’anni dalla sua prematura scomparsa è ancora così attuale:

Riformare la giustizia, in senso soggettivo ed oggettivo, è compito non di pochi magistrati, ma di tanti: dello Stato, dei soggetti collettivi, della stessa opinione pubblica.

Recuperare infatti il diritto come riferimento unitario della convivenza collettiva non può essere, in una democrazia moderna, compito di una minoranza.

IL GIUDICE RAGAZZINO

Ai tempi i miei professori al liceo erano affannati a rincorrere i programmi ministeriali e raramente si affrontava con arguzia e intelligenza l’attualità. L’esemplarità di Livatino mi arrivò diritta al cuore al cinema, nel 1994, durante la proiezione del bel film di Alessandro Di Robilant Il giudice ragazzino.

Anni dopo raccolsi in un camerino di teatro la testimonianza di Regina Bianchi, l’attrice eduardiana che nella pellicola interpretò la mamma del Sostituto Procuratore di Agrigento ammazzato da Cosa Nostra: “Un grande esempio per tutti del quale comprenderemo il sacrificio negli anni avvenire”.

L’ALTRA FESTA DEI LAVORATORI

Nella parole della Bianchi si nascondeva una latente profezia. Ci sono voluti trent’anni di storia del nostro Paese, nel passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, tra contraddizioni e ferite mai rimarginate, compreso il sacrificio di martiri come Falcone, Borsellino, Piersanti Mattarella, per riportare alla luce lo spessore di questo instancabile lavoratore: sia faro in questo Primo Maggio di pandemia non solo per chi opera nella giustizia:

Il Giudice deve offrire di sé stesso l’immagine di una persona seria, equilibrata, responsabile; l’immagine di un uomo capace di condannare ma anche di capire; solo così egli potrà essere accettato dalla società: questo e solo questo è il Giudice di ogni tempo.

Rosario Livatino, lontano dai cliché dei giudici che abbondano nelle fiction televisive, ha costruito il suo lavoro di missionario nella giustizia sulle fondamenta di responsabilità, equilibrio, indipendenza.

La sua beatificazione – è il primo giudice beato della Chiesa Cattolica – arriva in un momento storico particolare e rimane un segnale di riflessione anche per chi riduce la santità ad operazione folcloristica:

Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili.

IL PRIMO MAGGIO DEL GIUDICE BEATO

I suoi compaesani hanno fatto la voce grossa per evitare che le spoglie del magistrato ammazzato sulla statale 640 siano spostate dal cimitero di Canicattì nella cattedrale di Agrigento.

Ritengo che la sua città e la sua regione debbano prima di tutto difendere la sobrietà di Livatino, tenendo il suo corpo mortale alla larga da chiunque tenterà di trasformare questa beatificazione in una squallida operazione commerciale e farci un ignobile giro d’affari. La santità di Rosario Livatino era scritta già in una profonda riflessione, che ciascuno di noi dovrebbe trascrivere, non solo chi opera nel campo del diritto:

Decidere è scegliere; e scegliere è una delle cose più difficili che l’uomo sia chiamato a fare.

Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio.

Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio.

Quanti se ne erano accorti?

La nebbia che avvolge questo lunedì mattina nel milanese sembra un frammento di celluloide di Deserto Rosso di Antonioni. Torno a viaggiare su questi binari ed è la prima volta dopo il disastro ferroviario di Pioltello.

La nebbia che avvolge questo lunedì mattina nel milanese sembra un frammento di celluloide di Deserto Rosso di Antonioni. Torno a viaggiare su questi binari ed è la prima volta dopo il disastro ferroviario di Pioltello.

Ha il mio stesso nome. Non so perché i genitori lo avessero chiamato Rosario, ma l’unica certezza è che quest’anno non lo vedranno bussare alla porta per trascorrere la Pasqua assieme. Anche se molto più giovane di me, quando incrocio o sento chiamare qualcuno “Rosario”, mi sembra di aver trovato un mio simile. Forse perché non è diffuso, forse perché continuo a ripetermi che sono i nomi a renderci unici ed irripetibili.

Ha il mio stesso nome. Non so perché i genitori lo avessero chiamato Rosario, ma l’unica certezza è che quest’anno non lo vedranno bussare alla porta per trascorrere la Pasqua assieme. Anche se molto più giovane di me, quando incrocio o sento chiamare qualcuno “Rosario”, mi sembra di aver trovato un mio simile. Forse perché non è diffuso, forse perché continuo a ripetermi che sono i nomi a renderci unici ed irripetibili.

Nel 2003 Massimo Mastrolorenzi era finito sulle cronache di tutti i giornali, non per l’attività di gioielliere, ma per aver sparato ai due rapinatori. La condanna è arrivata e così l’uomo si è tolto la vita. Al di là del suicidio – secondo le autorità è un atto di gelosia per niente legato alla tragica vicenda – colgo l’occasione per fare una riflessione. Mastrolorenzi ha ricevuto solidarietà ovunque, persino su Internet, per un atto di legittima difesa. Oltre al danno, il tentativo di difendersi da due malvimenti, ci sarebbe stata anche la beffa in caso contrario: i due ladruncoli l’avrebbero fatta franca e il povero commerciante sarebbe stato l’ennesima vittima. Come funziona la giustizia in Italia? Se ci spostiamo da Roma a Milano incrociamo un altro episodio simile: il tabaccaio Giovanni Petrali è stato condannato recentamente a un anno e otto mesi per aver sparato ai due rapinatori. Situazione simile, stessa mala sorte. Insomma niente eroismi nel Belpaese truffaldino e così per stare tranquilli occorre farsi mettere i piedi in testa. Niente giustizia “fai da te”, tanto certi farabutti la faranno sempre franca e noi saremo condannati a stare a guardare. Sono perplesso e concludo con un commento di un lettore lasciato il 13 febbraio sul sito Corriere.it: “Giustizia?In Italia è consentito la difesa delle banche con armi da fuoco (infatti ci sono i vigilantes armati), ma si arresta chi difende la sua proprietà o la sua vita. Ma se i rapinatori passavano chiaccherando davanti alla tabaccheria sarebbero stati uccisi, oppure nessuno gli avrebbe sparato ?? E’ sbagliato farsi giustizia da soli, ma mi sembra che sia l’unica possibilità di averla”.

Nel 2003 Massimo Mastrolorenzi era finito sulle cronache di tutti i giornali, non per l’attività di gioielliere, ma per aver sparato ai due rapinatori. La condanna è arrivata e così l’uomo si è tolto la vita. Al di là del suicidio – secondo le autorità è un atto di gelosia per niente legato alla tragica vicenda – colgo l’occasione per fare una riflessione. Mastrolorenzi ha ricevuto solidarietà ovunque, persino su Internet, per un atto di legittima difesa. Oltre al danno, il tentativo di difendersi da due malvimenti, ci sarebbe stata anche la beffa in caso contrario: i due ladruncoli l’avrebbero fatta franca e il povero commerciante sarebbe stato l’ennesima vittima. Come funziona la giustizia in Italia? Se ci spostiamo da Roma a Milano incrociamo un altro episodio simile: il tabaccaio Giovanni Petrali è stato condannato recentamente a un anno e otto mesi per aver sparato ai due rapinatori. Situazione simile, stessa mala sorte. Insomma niente eroismi nel Belpaese truffaldino e così per stare tranquilli occorre farsi mettere i piedi in testa. Niente giustizia “fai da te”, tanto certi farabutti la faranno sempre franca e noi saremo condannati a stare a guardare. Sono perplesso e concludo con un commento di un lettore lasciato il 13 febbraio sul sito Corriere.it: “Giustizia?In Italia è consentito la difesa delle banche con armi da fuoco (infatti ci sono i vigilantes armati), ma si arresta chi difende la sua proprietà o la sua vita. Ma se i rapinatori passavano chiaccherando davanti alla tabaccheria sarebbero stati uccisi, oppure nessuno gli avrebbe sparato ?? E’ sbagliato farsi giustizia da soli, ma mi sembra che sia l’unica possibilità di averla”.