La mia playlist del Festival di Sanremo

https://www.youtube.com/watch?v=nD8BryVB9d0

https://www.youtube.com/watch?v=12SxIyBVRdw

https://www.youtube.com/watch?v=c6L4PmhGI_s

https://www.youtube.com/watch?v=KsDsh6cbg0Q

Blog e Sito di Rosario Pipolo online dal 2001

https://www.youtube.com/watch?v=nD8BryVB9d0

https://www.youtube.com/watch?v=12SxIyBVRdw

https://www.youtube.com/watch?v=c6L4PmhGI_s

https://www.youtube.com/watch?v=KsDsh6cbg0Q

Se incontrate Greta Menchi, la YouTuber che ha scatenato la sommossa sui social per essere finita nella giuria degli esperti del 67° Festival di Sanremo, raccontatele chi era Claudio Villa.

Se incontrate Greta Menchi, la YouTuber che ha scatenato la sommossa sui social per essere finita nella giuria degli esperti del 67° Festival di Sanremo, raccontatele chi era Claudio Villa.

Il suo temperamento da ribelle fece del romano Claudio Pica “il reuccio della canzone Italiana”. Da ugola possente tra le strofe di quelle canzoni accompagnò la risalita dei nostri nonni negli anni del Secondo dopoguerra, tra gli affanni della ripresa dell’Italia ferita ed umiliata dal fascismo.

Se incontrate Greta Menchi, raccontatele che ai tempi di Claudio Villa il successo non era fatto delle bolle di sapone di milioni di “mi piace” ma dal percorso di sacrifici che accompagnavano il talento passo dopo passo per fare del canto un mestiere. Figuratevi poi per il figlio di una casalinga e di un vetturino della Roma popolare e trasteverina, lontana dai piani alti di via Veneto.

Se incontrate Greta Menchi, raccontatele che il “reuccio” Claudio Villa battagliò perché al Festival di Sanremo sparissero quelle maledette schedine, antenate del diabolico televoto dei giorni nostri, che mischiarono il galoppo con gli interessi dell’industria discografica.

Se incontrate Greta Menchi, raccontatele che Claudio Villa si infuriò quando il Festival di Sanremo fu invaso dal playback e i cantanti sembravano pupazzi di cartone doppiati dalla loro stessa voce. Fu guerra a viso aperto per far tornare l’orchestra sul palco dell’Ariston. La ebbe vinta e oggi gli riconosciamo il merito.

Se incontrate Greta Menchi, raccontatele che fino all’ultimo minuto, in giacca da camera, Claudio Villa guardò in TV il suo amato Festival di Sanremo. Il 7 febbraio di trent’anni fa, prima che Morandi-Tozzi-Ruggeri fossero proclamati vincitori del Festival di Sanremo del 1987, Pippo Baudo ci diede la notizia triste. Da casa intonammo “Buongiorno tristezza” e forse Sanremo fece un grande errore: avrebbe dovuto togliere con l’ascia del legno dal palco dell’Ariston e rivestire il feretro del signor Claudio Villa.

Se incontrate Greta Menchi, raccontatele che non appartengo alla generazione di Claudio Villa, ai tempi ero uno sbarbatello di terza media. Ho cercato la memoria delle mie radici nell’Italia “povera ma bella” dei miei nonni, quella vissuta al cinema grazie ai Risi, agli Steno, ai Monicelli, ai De Sica, ai Visconti.

Se incontrate Greta Menchi, raccontatele chi era Claudio Villa, senza vezzi nostalgici in bianco e nero, ma con un pugno che tiene stretto il tempo della vita, senza la tachicardia del voyeurismo volgare dell’età dei social network.

![]() Oltre le canzoni del tuo papà, cara Claudia, c’è una ricordo che mi lega a te: la maestra Iole che, all’alba degli anni ’80, ci insegnò in terza elementare i versi di Ci vuole un fiore. E quando alcuni anni fa te ne parlai, annunciandoti che le stavamo organizzando una festa a sorpresa per la pensione, non te lo facesti ripetere due volte.

Oltre le canzoni del tuo papà, cara Claudia, c’è una ricordo che mi lega a te: la maestra Iole che, all’alba degli anni ’80, ci insegnò in terza elementare i versi di Ci vuole un fiore. E quando alcuni anni fa te ne parlai, annunciandoti che le stavamo organizzando una festa a sorpresa per la pensione, non te lo facesti ripetere due volte.

Mi inviasti una lettera dolcissima che le lessi in classe. Alunni e genitori esclamarono: “Hai letto con passione questa lettera di Claudio Endrigo. Si vede che siete amici di vecchia data!”.

Beh, io confermai. Dici che ho esagerato? In fondo, non ci siamo mai conosciuti di persona. Perché “amici di vecchia data”? Perché quando ti hanno scattato questa bella foto con il tuo adorato papà, il mio corteggiava mamma, regalandole le canzoni d’amore di Sergio Endrigo.

E poi vuoi mettere: tu, graziosa signorinella, andavi a scuola con lo zaino nel viale delll’adolescenza ed io, bambino monello, che puntualmente fregava a mamma la paletta delle pulizie. Diventava l’asta immaginaria di un microfono per cantare Ci vuole un fiore su un balcone alla periferia di Napoli. Il Vesuvio “scostumato” mi mostrava le spalle, il monte Somma.

E poi c’era mamma che, tra una faccenda domestica e l’altra, mi faceva ascoltare le canzoni del tuo papà e mi parlava di lui come uno di famiglia. Una persona perbene, ripeteva. Guardandoti in questa foto di ieri e in quelle di oggi, posso dirti una cosa con franchezza?

Claudia, sei tutta tuo padre. In quella tua autenticità, in quel tuo modo di essere sincera, in quell’entusiasmo appassionato che ti fa affrontare la vita, lontana dallo star-system volgare di questi tempi. Anche allora però volavano i falchi. Sergio Endrigo invece era una meravigliosa colomba, che posava lo sguardo sull’interiorità dell’umanità.

Detesto gli auguri “in saldi”che raccattano consensi sui social network. Per questo biglietto di auguri, condiviso con i miei lettori, ho scelto le pagine del mio blog. Stasera, soffiando le candeline, sentirai in lontananza la voce di quel bimbo stonato che, impugnando l’asta del microfono immaginario, ti dedica: “Ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto e canto te. È stato tanto grande ormai, non sa morire.”

Sono le parole che scrisse il tuo papà. Se torni nel giardino in cui fu scattata questa foto, troverai, incolume dal gelo di gennaio, una rosa che lui piantò per te nel giorno della tua nascita. L’amore di un papà non passa mai di moda perché non appassisce.

Buon compleanno, Claudia.

![]() Oggi non posso che attraversare Spaccanapoli, perché quando nell’81 persino la casa dei miei nonni ai Campi Flegrei tremò per il concerto di Pino Daniele in piazza del Plebiscito, una voce urlò alla finestra: “Quando il cuore di Pino smetterà di battere, tu dovrai essere a Napoli, ccà”.

Oggi non posso che attraversare Spaccanapoli, perché quando nell’81 persino la casa dei miei nonni ai Campi Flegrei tremò per il concerto di Pino Daniele in piazza del Plebiscito, una voce urlò alla finestra: “Quando il cuore di Pino smetterà di battere, tu dovrai essere a Napoli, ccà”.

E così è stato. La profezia si è avverata. Sono qui, nella Napoli “nera a metà”, che nonno Pasquale mi portò a scoprire alla fine degli anni ’70 mentre dai balconi della Bagnoli di allora si udiva la voce del primo Pino Daniele.

A ciascuno una “terra mia”. A me toccò quella alle falde del Vesuvio, dove il blues di Pino Daniele fu tappeto per srotolare dense storie di denuncia attraverso la Napoli appena uscita dal tunnel dello zarismo populista di Achille Lauro.

La mia generazione fu “nera a metà” quando il blues napoletano e il contrappunto melodico del “mascalzone latino” fecero della world music l’apogeo del Mediterraneo; quando le strofe di Pino Daniele trasfigurarono in musica la poesia di Salvatore Di Giacomo e la teatralità del vico di Raffaele Viviani; quando il suo canzoniere ci diede le chiavi dell’inquietudine per raccontare il mondo attraverso gli occhi di Napoli; quando uscimmo sconfitti dalla grande illusione e delusione bassoliniana perché capimmo che i “mille culure” di Napule è… vendemmiavano l’amaro destino della nostra città, abbandonata dagli dei: “Napule è ‘na carta sporca e nisciuno se ne importa e ognuno aspetta a’ ciorta.”

E forse ‘a ciorta è toccata a noi napoletani, popolo condannato a vivere tra speranza, dolore e malinconia, perché altrimenti Dio non avrebbe mandato quaggiù lo scugnizzo Pino Daniele, le cui canzoni resteranno l’unico specchio in cui è riflessa l’intimità della nostra storia contemporanea.

E se si avverasse la profezia apocalittica dell’anziana mendicante conosciuta da studente a piazzale Tecchio – “Guagliò, ‘nu juorne Napule schiatterà sotte ‘a lava d’o Vesuvio” – rinasceremo da sotto la lava del vulcano buono grazie a questi versi che faranno da mantra per riacquistare la memoria: “Chi tene ‘o mare ‘o ssaje porta ‘na croce, chi tene ‘o mare ‘o ssaje nun tene niente.”

Oggi contano solo le lacrime di Napoli, perché noi napoletani abbiamo il pregio di essere carnali e fatalisti strafottenti.

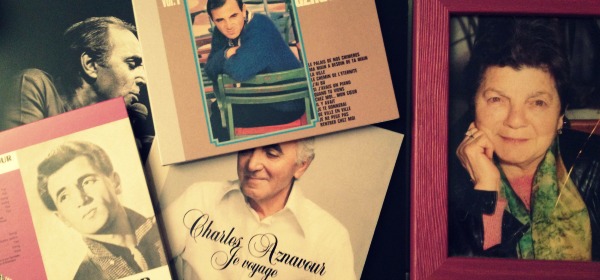

![]() E’ complicato mettere mano al repertorio musicale di Charles Aznavour, monumento della musica francese e d’oltralpe. Universal Music Francia è riuscita nell’ardua impresa, raccogliendo nel meraviglioso cofanetto Aznavour – Anthologie, prodotto in soli 10.000 esemplari numerati, i 45 album del cantautore francese arricchiti da altri 15 cd tra inediti, rarità, duetti e interpretazioni di classici in italiano, spagnolo, inglese e tedesco.

E’ complicato mettere mano al repertorio musicale di Charles Aznavour, monumento della musica francese e d’oltralpe. Universal Music Francia è riuscita nell’ardua impresa, raccogliendo nel meraviglioso cofanetto Aznavour – Anthologie, prodotto in soli 10.000 esemplari numerati, i 45 album del cantautore francese arricchiti da altri 15 cd tra inediti, rarità, duetti e interpretazioni di classici in italiano, spagnolo, inglese e tedesco.

Ci sono due momenti del mio lavoro che mi riportano all’autore di successi come A ma femme, Il faut que savoir, Tous le visages de l’amour (She): la recensione del concerto del 2010 in piazza San Marco a Venezia e l’incontro a Milano di alcuni anni prima. Del concerto ho il ricordo di un’ugola che, in prossimità dei 90 anni, castigò l’orchestra che non riusciva a stargli dietro, regalando un memorabile canto a cappella.

A Milano invece Aznavour era venuto a presentare un libro. Mi feci strada tra la gente e, a pochi metri da lui, spalancai la copertina apribile di un vecchio disco Barclay. Interruppe il rito degli autografi. Fece cenno di farmi passare. Gli occhi gli brillavano. Io e Charles Aznavour restammo in silenzio faccia a faccia. Mi tolse il pennarello da mano e mi firmò il vinile senza che aprissi bocca.

In quel silenzio, così come in questo bagno di musica, la voce di Charles Aznavour si lega inesorabilmente a quasi un secolo di storia francese, dalla grande illusione della Quarta Repubblica alla dolorosa Guerra d’Algeria, dalle contraddizioni del Gaullismo al socialismo machiavellico di Mitterand, dalle ombre di Chirac sulla rivolta delle banlieue parigine ai gossip di Sarkò.

Il tempo barerà pure ma non riuscirà mai ad importi le canzoni. Quelle di Charles Aznavour hanno accompagnato la vita di tanti francesi adottati come Lilina Bazin, il cui ricordo mi restituisce legami e affetti che non hanno bisogno di inutili schemi.

La musica non inganna. Ti aiuta a superare i momenti difficili, perché una canzone non si ascolta mai da solo. La spartisci sempre con qualcuno o con il ricordo di un momento vissuto ma con la piena coscienza che l’intensità dell’attimo è fuggiasca. Aznavour era figlio dell’Armenia, Lilina era figlia del Sud Italia, concimato nella famiglia messa al mondo nel Sud della Francia.

E oggi questo bagno di canzoni francesi, da cucire e ricucire, da tradurre e ritradurre, è un buon pretesto per ricordarla non solo come zia sensibile e premurosa ma come punto di riferimento per chi come me trovò, proprio grazie a lei, una parte delle radici perdute nella Francia cantata da Charles Aznavour.

![]() “Ciao, Franco. Ora senza te, tutto il resto è noia” non ha l’aria del solito striscione di un concerto allo stadio. E’ l’epigrafe che la borgata romana dedica al suo cantore, Franco Califano, con un vezzo da balera che mischia l’esistenzialismo di un Moravia agli eroi della borgata pasoliniana.

“Ciao, Franco. Ora senza te, tutto il resto è noia” non ha l’aria del solito striscione di un concerto allo stadio. E’ l’epigrafe che la borgata romana dedica al suo cantore, Franco Califano, con un vezzo da balera che mischia l’esistenzialismo di un Moravia agli eroi della borgata pasoliniana.

Franco Califano è stato la controindicazione della voce nazional-popolare degli anni ‘70 o l’anti-divo della discografia italiana d’autore, con la spavalderia di un teddy boy della Fontana di Trevi. Dicevano che nella vita privata il Califfo ancheggiava tra la fama di sciupafemmine e quella di legami con brutti ceffi, per giunta dalla “sniffata” facile. Sul palco, dietro gli occhiali scuri, diventava il neomelodico da fotoromanzi popolari con la romanità sotto la lingua, capace di sciogliere il cuore di chi popolava il quartiere.

Nonostante ciò, senza falsi moralismi né intellettualismi sofisticati, il Califfo aveva preferito legare la sua storia privata e pubblica a quella dei farabutti da borgata, i quali nell’urlo “maledetta noia” si erano fatti traduttori dell’esistenzialismo. “Tutto il resto è noia” non è un vecchio brano dimenticato in cantina ma il manifesto di uno stato d’animo che può far sprofondare la vittima negli abissi.

Esistere vuol dire anche osare per rincorrere le vittorie e le sconfitte dei giorni fugaci. Franco Califano intraprese più di quaranta anni fa una crociata contro quella “maledetta noia”. Si è dovuto ricredere chi lo accusava di nascondersi dentro un paio di occhiali scuri. La borgata romana però è andata oltre l’irrisoria apparenza. Il Califfo li metteva per capire di che forma fosse fatto il cuore del suo pubblico, che non lo hai mai lasciato solo, neanche quando la solitudine ha tentato di divorarlo e farlo a pezzetti.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=0Xjx1xLqid4&w=420&h=315]

![]() In giro dicono che Twitter sia diventata la nuova guida tv. Commentare via social la televisione confusa dei giorni digitali vale forse più degli stessi programmi che la affollano. E a questo non si sottrae neanche il Festival di Sanremo, asservito dall’era baudiana ai canoni dello zapping, che oggi riscuote interesse nella landa dei cinguettii attraverso l’hashtag frequentatissimo #sanremo2013.

In giro dicono che Twitter sia diventata la nuova guida tv. Commentare via social la televisione confusa dei giorni digitali vale forse più degli stessi programmi che la affollano. E a questo non si sottrae neanche il Festival di Sanremo, asservito dall’era baudiana ai canoni dello zapping, che oggi riscuote interesse nella landa dei cinguettii attraverso l’hashtag frequentatissimo #sanremo2013.

Vogliamo parlare di ciò che accadrà all’Ariston in alternativa al miserabile teatrino politico da campagna elettorale? Facciamolo pure, ma tenendo presente che Sanremo è musica. Fabio Fazio ce lo ricorda, facendo un passo in avanti proprio verso la generazione musicale “social” con una scelta di BIG che non hanno niente a che vedere con il solito dejà vu. Qualche anno fa volevano farci credere che il Festival lacrimogeno del Belpaese dovesse spingere l’acceleratore sul talent show per guardare al futuro. I talent non hanno avuto sempre fiuto, imponendo delle stellette divenute dalla notte al giorno delle meteorine.

Dicevamo che Sanremo è il festival della musica, anzi no delle canzoni. Al tempo dei nostri nonni era così: quando a cantare c’erano nomi che non vi dicono niente, da Nilla Pizzi a Gino Latilla, più canzoni in gara passavano per il timbro della stessa voce. Con l’avanzare dell’età, il festivalone ha imposto l’egocentrismo dell’interprete sul brano e l’imperialismo televisivo, a partire dai primi anni ottanta, ci ha messo il resto, creando una scuderia di cantanti sanremesi. Come se poi certi nomi vivessero discograficamente dentro il contenitore dell’Ariston. E se Anna Oxa facesse parte di questa scuderia, la sua polemica di vittimismo da grande esclusa sarebbe fuori luogo. La sua “sanremosità” – pardon per questo orribile neologismo – non la mette su nessuna corsia preferenziale. L’indimenticabile “Un’emozione da poco” e la trasgressiva performance della Oxa, alla fine degli anni di Piombo, nel piccolo televisore in bianco e nero della cucina di casa sembra ormai una polaroid in stile retrò.

Questo è un altro tempo. Il tempo in cui queste benedette o maledette canzoni tornino a resistere ed esistere fuori dall’Ariston. Per far tornare a vivere i nostri sogni di gente comune, un brano deve meritarsi una vita più lunga di un’abbuffata canzonettara in stile Belpaese, bloccata dal colpo della strega nostalgica che ci fa apparire il canzoniere di oggi inferiore a quello di ieri.

![]() Non è un eufemismo. Il pianobar non esiste più. Tanti si illudono di farlo perché appoggiano le mani su una tastiera, ma alla fine si tratta di un fantomatico gioco di prestigio. Basta uno di quegli aggeggi tecnologici, qualche cianfrusaglia musicale che traduce basi ed effetti musicali in mp3 ed ecco come un rito quasi magico si trasforma in pacchiano karaoke.

Non è un eufemismo. Il pianobar non esiste più. Tanti si illudono di farlo perché appoggiano le mani su una tastiera, ma alla fine si tratta di un fantomatico gioco di prestigio. Basta uno di quegli aggeggi tecnologici, qualche cianfrusaglia musicale che traduce basi ed effetti musicali in mp3 ed ecco come un rito quasi magico si trasforma in pacchiano karaoke.

Per fortuna capita l’eccezione, che si intrufola nel bel mezzo di un viaggio, in una sera a ridosso della mezzanotte: aperitivo di classe, atmosfera elegante, luci soffuse, in un rifugio lontano dai bagordi del weekend. Accade che Gabriele, il pianista in questione, ti guarda diritto negli occhi, estrae fuori un pezzetto di te e ti dedica il brano giusto. Sì, perché il talento di chi fa questo mestiere non è banalmente amalgamare canzoni ed atmosfera, ma capire con un’occhiata chi ti sta di fronte. Me lo fece notare tanti anni fa anche Eduardo De Crescenzo, dopo una splendida live session, perché i suoi esordi erano legati al pianobar, per l’appunto.

Tornando a Gabriele, la canzone in questione è “My Way” e così lui te l’allunga con vezzi da Elvis, senza rinunciare al monito indiscutibile del “date a Frank quel che è di Sinatra”. Fuori c’è foschia, silenzio, un paesaggio dormiente; dentro c’è quel non so che in più. E ti chiedi: Perché il pubblico non dovrebbe sforzarsi di andare oltre l’apparenza del musicista?. “Quando un musicista ride è perché dentro sente una strana gioia vera e scopre che la sua angoscia è buona perché è la sua tristezza che suona”, cantava Enzo Jannacci. Gabriele imparò questa lezione, quando nell’ ’89 si fece tutto d’un pezzo Roma-Milano per festeggiare allo Smeraldo trent’anni di canzoni del cantautore milanese.

La “strana gioia” a cui fa rifermento Jannacci è forse proprio quella che tiene testa alla memoria: Gabriele che canta una canzone, tenendo per mano per l’ultima volta sua madre; Gabriele che sgattaiola tra le note musicali, facendo le fusa ai giorni ritrovati con suo padre; Gabriele che girovaga per la sua Roma, ripensando a tutti viaggi fatti per mettersi alla ricerca della felicità.

Non è un eufemismo. Il pianobar non esiste più, ma torna ad esistere ogni qualvolta un viaggiatore qualunque trova nel suo vagabondaggio “un musicista che ride e la sua angoscia che suona”.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=h8mGVWjLIsQ&w=420&h=315]

![]() L’Italia ha bisogno di anniversari per offuscare la lucida smemoratezza che la rende insopportabile. Le mie sono “parole di rabbia” oggi, in una puntualità che assomiglia a quella di un orologio svizzero. Sono dieci anni esatti senza Pierangelo Bertoli, uno dei cantautori più dimenticati dal Belpaese. Al diavolo gli anniversari, le belle parole dell’Italietta che storse il naso quando vide “il poeta musicista” in carrozzella al Festival di Sanremo, in contrasto con i filantropi dell’estetica e delle veline dell’Ariston. I più cafoni pensarono che il duetto con i Tazenda fosse un esordio; i più arguti si commossero a rivederlo, perchè sapevano la lunga strada discografica di Periangelo Bertoli.

L’Italia ha bisogno di anniversari per offuscare la lucida smemoratezza che la rende insopportabile. Le mie sono “parole di rabbia” oggi, in una puntualità che assomiglia a quella di un orologio svizzero. Sono dieci anni esatti senza Pierangelo Bertoli, uno dei cantautori più dimenticati dal Belpaese. Al diavolo gli anniversari, le belle parole dell’Italietta che storse il naso quando vide “il poeta musicista” in carrozzella al Festival di Sanremo, in contrasto con i filantropi dell’estetica e delle veline dell’Ariston. I più cafoni pensarono che il duetto con i Tazenda fosse un esordio; i più arguti si commossero a rivederlo, perchè sapevano la lunga strada discografica di Periangelo Bertoli.

Nei dieci anni senza il cantautore di Sassuolo, l’Italia non è cambiata. Continua a mentire, ad essere più corrotta di prima. Bertoli lo urlò a squarciagola venti anni fa, con “Italia d’oro”, pochi mesi prima che annegassimo nel letamaio di Tangentopoli. Intanto gli intellettuali di carta pesta si ostinavano a politicizzare musica e canzoni: Fabrizio De Andrè era di Sinistra; Lucio Battisti era di Destra. Il pregiudizio è la malattia cronica del Belpaese, incapace nel tempo debito di valorizzare – tranne qualche rara eccezione – colui che seminò senza fronzoli la ballata folk nella terra modenese, che lo aveva allevato e nutrito.

Pierangelo Bertoli aveva capito che la canzone, per restare “popolare”, non dovesse essere “musica leggera”, ma entrare nel cuore della gente con uno stile intimo. Bertoli impastò storie di vita vissuta e paesaggi sfuggiti alle nostre distrazioni; riabilitò riflessioni sociali sfuggite dal qualunquismo degli anni del riflusso; scaraventò “a muso duro” la verità in faccia ai bugiardi per cui i deboli, gli emarginati, gli ultimi potessero essere gettati nel fuoco del dimenticatoio. Il coro di voci amiche che lo ha ricordato a Campo Volo lo scorso 22 settembre impugni una promessa: incidere nel prossimo album una canzone di Bertoli per far conoscere il suo verbo tra le giovani generazioni.

Venticinque anni fa, in una sera d’inverno, giravo per Napoli con cinquemila lire in tasca. Le spesi tutte per acquistare un vecchio disco di Bertoli: l’Album. Lo aprii, c’erano foto in bianco e nero di lui assieme alla sua famiglia. Mi venne voglia di marinare la scuola, fuggire a Sassuolo, bussare al campanello e farmi raccontare altre storie, come quelle infilate in quel vinile del 1981. Non l’ho mai fatto. Voglio farlo. Restare in silenzio a casa sua e farmi raccontare dai figli il significato di aver avuto un papà straordinario.

In questa notte guerriera, rispunterà la luna dal monte. E’ la luna di Pierangelo, che continua a farci sognare e sperare.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PtQuHFJkYAM]

![]() Vorrei non arrivasse mai il 4 marzo 2012.

Vorrei non arrivasse mai il 4 marzo 2012.

Era lo stesso a cui lanciarono sassate, perché faceva le smorfie da scimpanzé, ma l’unico zingaro musicante a sapere che le stelle sono più di un miliardo.

Dovrebbero fermarsi pure i russi e gli americani, perché “Te voglio bene assaje” fu grido d’amore per Mosca come per New York.

Vorrei non arrivasse mai il 4 marzo 2012,

per non vederlo andar via con Anna e Marco, chissà su quale treno, su una saetta come nuvolari, aspettando l’anno che (mai) verrà, perché lui ci rivelò come è profondo il mare.

Sarà forse la sera dei miracoli serigrafata sulle ali di una farfalla o tutta la vita dello sfacciato che osserva dentro l’anima con canzoni e ti chiede tu com’eri.

Vorrei non arrivasse mai il 4 marzo 2012,

per non sentire il vuoto a piazza Grande senza che Henna se ne accorga: gli uomini vanno via, proprio come Ayrton, che non fece in tempo ad imparare che un vincitore vale quanto un vinto.

Come il vento poi arriverà Lunedì e lui sarà negli angoli del cielo a dirci ciao.

Gesù bambino, lo riconoscerai in mezzo ai ladri e alle puttane con gli occhialini tondi e un cappellino in testa. Non avrà l’aria del brutto anatroccolo, ma dello zingaro felice più bello dell’universo. Se io fossi un angelo me lo riprenderei, ma angelo non sono. Sono un povero diventato ricco grazie al suo canzoniere ereditato. Finisce così il primo tempo della mia vita, per lui comincia il secondo.

Perciò, Gesù bambino, lascialo giocare a carte, cantare e bere vino, perchè per la gente del porto lui sarà Lucio Dalla per sempre.